電卓って、使っていないボタンが結構あります。

FとかMRとかCAとか・・・、使わなくてもまあやっていけます。

しかし、複雑な計算や長い計算になってくると、紙にメモしながら何回かに分けて計算するのはめんどくさいし……。

途中で間違えてまた一からやり直しは嫌ですよね!

電卓のボタンを使いこなすとそれが解消されますよ。

複雑な計算も電卓上で完結できて、途中の計算を紙にメモるような手間が省けます。

わかりやすく、普段使わないキーについて、紹介していきます。

目次

電卓の使い方!知られざる機能を徹底説明!Fについて

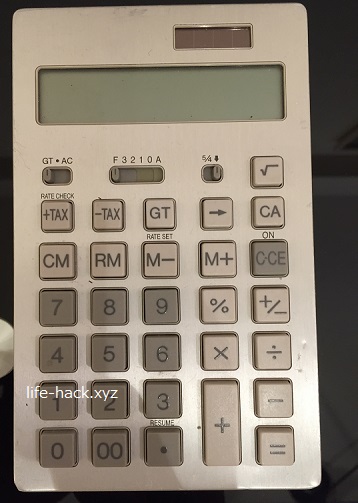

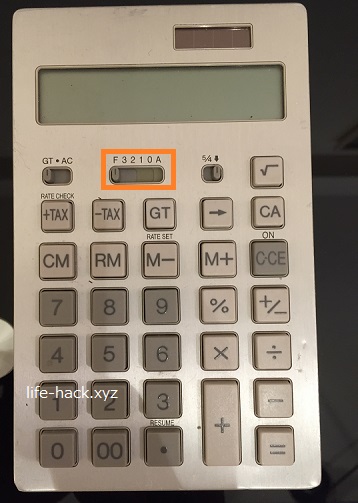

電卓に、左右に動かせるツマミみたいなものが、ついていませんか?

それは「ランドセレクター」といって、小数点以下の数字をどう扱うか、を決めるためにあるんです。

「F」という表示がその中あると思います。

写真で言うと□で囲った部分です。

Fを選ぶと、小数点以下の表示を切り捨てずに、可能な限り表示してくれます。

小数点以下を詳細まで知りたい時に使えますね。

F以外に機種によって「CUT」「UP」「5/4」がありますが、それぞれ切り捨て、切り上げ、四捨五入となります。

どこの桁でそれを行うかは、「小数点セレクター(ランドセレクターの隣にあるツマミです)」で選べます。

Fを選んでいれば、小数点セレクターをどこにあわせていても影響ありません。

ツマミひとつで小数点の表示が切り替えられて、とっても楽ですね!

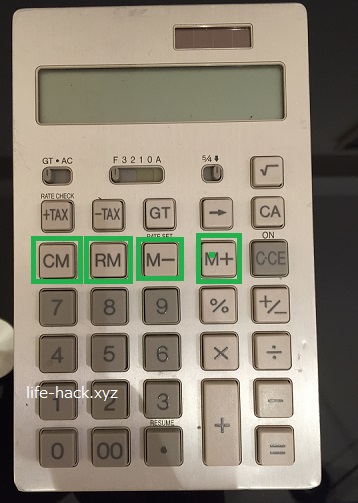

もうわからない!CR RM M- M+の使い方

【CR 】【RM】【 M- 】【M+】などのボタンがあったら、その電卓にはメモリー機能がついています。

メモリー機能とは、複数の計算の答えを記憶させておく機能のこと。

かけ算と足し算・引き算が混ざっている計算は、先に足し算・引き算部分を計算してから掛け算をする必要がありますよね。そういう時に便利です!

【M+】(メモリープラス)

計算をした後に【M+】を押すと、その計算結果を加算記憶(足し算をするための記憶)として電卓内に記憶できます。

例)【1】【0】【M+】→+10という結果が電卓に記憶されます。

【1】【0】【×】【1】【0】【M+】→+100という結果が電卓に記憶されます。

【M-】(メモリーマイナス)

計算をした後に【M+】を押すと、その計算結果を減算記憶(引き算をするための記憶) として電卓内に記憶できます。

例)【1】【0】【M-】→-10という結果が電卓に記憶されます。

【1】【0】【×】【1】【0】【M-】→-100という結果が電卓に記憶されます。

【RM】(リターンメモリー)

記憶させた結果を呼び出すときに使うキーです。

例)【1】【0】【M+】【RM】→記憶していた10が実際に表示されます。

上記すべてを組み合わせると以下のようになります。

【1】【0】【×】【1】【0】【M+】【1】【0】【×】【1】【0】【M-】【RM】

=0(+100-100なので)

【CM】(クリアメモリー)

記憶させた数字を消去するときに使うキーです。

これで、個別に計算したものを紙に書いておいて、最後にまとめてまた計算、なんて回りくどいことをせずに、電卓だけで完結できますね!

CAとC・CEの違いって何ですか?

Cのつくキーはクリア=消去に関するキーです。でも、Cのつくキーがいくつかある・・・。

消去にもいろいろな種類があるんです。

・【CE】

最後に入力したものだけを消去するキー。

長い計算で最後の方に入力ミスすると悔しいですよね?

でも、これを使えば大丈夫。

・【C】(クリア)

今までの全ての入力を消去するキー。

メモリー機能で記憶している内容はこれでは消えません。

・【CA】(クリア・オール)

メモリー機能で記憶させている内容も入力内容も、全て消去したい時に使うキー。

√(ルート)っていつ使うの?知られざる超便利機能

√(ルートキー)は、A判の紙の拡大・縮小率を出すのに使えます。

A判の紙を縦向きに置いたときの横:縦比が1:ルート2になっているためです。

拡大・縮小が必要な面積の平方根を電卓で求めて、コピー機に入力しましょう。

・原本を2倍に拡大したいとき

√2なので、 【√】【2】を入力 =1.414213 = 141%

・原本を2分の一に縮小たいとき

2分の√2なので、【√】【2】【÷】【2】を入力=0.707106 = 71%

電卓にはたくさんの便利な機能が備わっています。

- 小数点の表示方法、表示する桁数などが、ツマミひとつでコントロールできる!

- 複雑な計算も、メモリー機能を使えば電卓の上だけで完結します。

- 消去にもいろいろな種類がある!

- ルートの計算でA版の紙の拡大・縮小率が簡単に出せる。

いったんこれらの機能に慣れてしまうと、かなりスムーズに計算ができて本当に便利です。

今まで使っていなかったは、時間も手間も本当にもったいなかったです……。