高知県に昔から伝わるお正月の儀式「お正月様」をご存じですか?

今日は私の地元高知県の、「お正月様」をご紹介します!

歴史と悲しい伝説から生まれた「お正月様」。

「お正月様」の歴史を紐解いてみたら、意外なルーツが見えてきました!

歴史好きだったら楽しく読める記事なのでぜひ最後まで読んでいってください!

お正月様の時期はいつから?

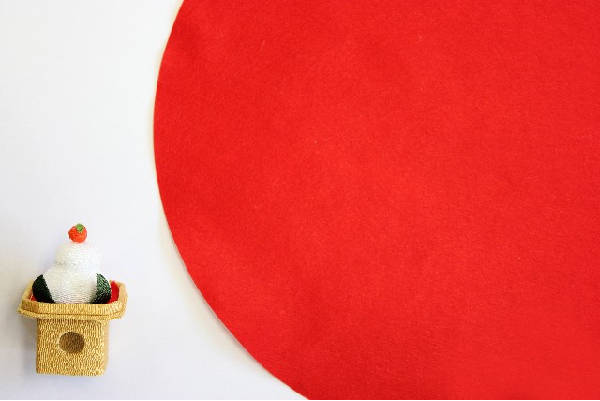

基本的に鏡餅と一緒です。

鏡餅は一般的に12月28日に飾ります。

鏡餅は神様を家に迎い入れた時に、神様にお供えするための食べ物です。

神聖なお供え物なので、早く準備して、遅くても28日にはお供えされています。

なぜ、28日じゃないといけないかと言うと、29日に飾ると「二重苦」が連想され、縁起が良くありません。

30日は旧暦で晦日と言い、最後の日という意味があるのですが、1年の最後の日だけ神様を向かい入れるのは失礼にあたるのでしてはいけないと言われています。

31日は大晦日なので、30日と同じ理由です。

さらに、お正月の門松が取り外される1月7日から1月20日の間に鏡餅も祭壇から下げる事になっています。

門松は神様を迎い入れるための玄関です。

その門松が取り外されたら、神様がお帰りになったという事なのでお供えしてあった鏡餅をさげて、鏡開きをはじめます。

「お正月様」も鏡餅と同じなので、12月28日に飾られ、門松が撤去されたら、祭壇から降ろすことになっています。

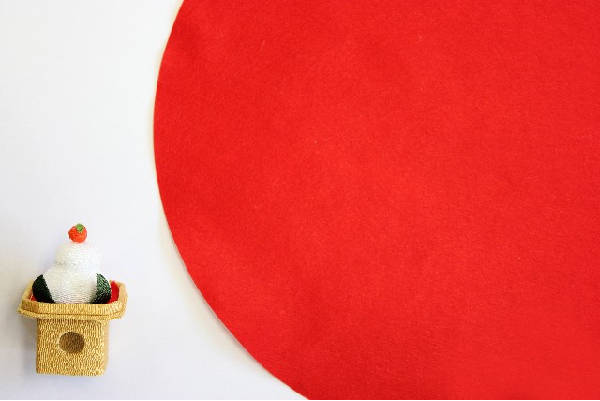

お正月様って何?

「お正月様」は、平家の末裔が行っている行事で「鏡餅」の代替品です。

平安時代、源平合戦に敗れた平家の武士たちは愛媛のハザマ谷という所に逃げ込みました。

そして源氏に見つからないように人から隠れて過ごし、森の中を開墾しながら農民として暮らしたそうです。

そうした集落の人々が、お正月に鏡餅をお供えする替わりに「お正月様」をお供えするようになったのです。

なぜ、鏡餅をお供えするのか、というのは後の記事で詳しく説明します。

どんなことをするのが習わしなの?

お盆に米を入れ、ダイダイというフルーツにユズリハの枝を刺してお供えします。

鏡餅の代替品としてまつられるので、どことなく鏡餅と似たような見かけとなっています。

深さが3㎝ほどある深さのお盆に、お米を溢れない程度にまんべんなく敷きます。

お米の中には、干し柿や、茹でた栗、干しじゃこを入れます。

更にお盆の中央にダイダイという文旦のようなフルーツを置き、ダイダイのてっぺんに切ってきたユズリハの枝を刺します。

うるう年には、ユズリハの葉は13枚で、そうでない年には12枚の葉の枝を刺します。

そして門松が取り外され、「お正月様」も祭壇から降ろしたら、干し柿や茹でた栗、干しじゃこを食べ、家内安全を祈ります。

正月の鏡開きと関係があるの?

厳密に言えば、関係はあります。

そもそも「お正月様」は鏡餅の代替品として生まれたものです。

「お正月様」をするようになったいきさつは、ある伝説が関係しています。

伝説は以下のようなものです。

諸説ありますが、平家の一族たちは源氏から逃げ、愛媛県のハザマ谷というところで暮らしていました。

源氏がいつ襲ってくるか分からないので、東西に見張り台を作り、毎日見回りを続けていたそうです。

ある日、見張り人が海に押し寄せた白サギを、源氏の白旗だと間違えてしまいます。

そして「源氏が海岸の方より押し寄せて来た」と部落の人達に知らせてしまったんです。

平家の血を守るために、部落に住んでいた人々は一部の人を残して切腹してしまいます。

残った人達はハザマ谷以外の部落で隠れて生き延びますが、源氏を思わせる白い着物はもちろん、白い餅も作ってはいけない事になったそうです。

そのかわりにお赤飯を炊くようになりました。

鏡開きまで平家の人々はお赤飯をお茶漬けにして食べ続けたそうです。

その風習が現在の「お正月様」のルーツだと思われます。

高知県には、平家の子孫が結構いるらしく、「お正月様」もしている家が多いようです。

友人に聞いてみたら、4人聞いて2人「お正月様」を知っていたので、おそらく半数以上の高知県民は知っているのではないかと思います。

鏡開き以降、「お正月様」のお米を炊いて振る舞う家もあれば、干し柿だけ食べる家もあるようです。

また鏡開きまでに食べる家もあり、「お正月様」も高知県の各家で変化しています。

ちなみに私のおばあちゃんの家では、鏡開き以降干し柿だけ食べます。

何げなくやっていた風習なので、調べてみてこんないきさつがあったとは、私も知らない事が多くてびっくりしました。

意外と歴史ロマンあふれるものだったんですね(笑)

見た目も不格好だし「お正月様」の干し柿や茹でた栗はカピカピでおいしくないんですが、今度から心して食べようと思います。

みなさんの地元でもなんとなくやっている風習に意外なルーツがあるかもしれませんよ!

調べてみたら面白い発見があるかもしれないのでぜひ調べてみてください。